アマティとチローニ: ペスト後のヴァイオリン製作

1630年のペストの大流行によってニコロ・アマティ(Nicoló Amati)がイタリアで「実質上唯一」のヴァイオリン製作者となったと今までに何度かお話ししましたが、厳密に言うと、ニコロがただ独り残されてしまったわけではありません。

クレモナからそれほど離れていないブレシアでは、ペストで倒れたマジーニ(Giovanni Paolo Maggini)の死後にも、ほそぼそと活動していた製作者がいました。また、当時のクレモナにはチローニ(Cironi)とよばれる楽器作りの一族もいました。

ただし、このチローニ一族についての記録は比較的多く存在しているのですが、肝心な彼らが作ったとされる楽器が残っていません。チローニ家最後の製作者だったと思われるジェロラモ・チローニが死んだのは、奇しくもニコロ・アマティの才能と成功を象徴する作品『アラード』が作られた1649年です。

ニコロ・アマティと後継者ジロラモ二世: 伝統と革新の交差

さて、この1649年はニコロ・アマティの後継者、ジロラモ二世(Girolamo II)が生まれた年でもあります。ニコロと妻ルクレッジアの間には9人の子供が生まれましたが、ヴァイオリンを作ることになったのは、ジロラモただ一人です。

ニコロは、ジロラモが生まれた時点で既に50代に突入していました。このため彼は、ジロラモになるべく早く自分の跡を継がせようとします。1660年代になると、ニコロは早速ジロラモに修行を始めさせました。

工房内でのジロラモの影響力はすぐに増していったようで、1660年代の後半になると、まだ若き青年だったジロラモの手癖がニコロの楽器に色濃く出てくるようになります。1670年以降にニコロ・アマティの作品として作られた楽器は、ニコロのラベルが貼られてはいますが、その大部分がジロラモの手によるものです。

進化するアマティ: 1675年の「グランド・アマティ」モデル

ここでご紹介するのは、1675年にアマティ工房で作られた「グランド・アマティ」タイプのヴァイオリンです。「グランド・アマティ」とは、ニコロ・アマティがまだ若いころに開発し、その後に続いた製作者のお手本となったヴァイオリンのモデルです。ニコロが使用したモデルの中でも特に大きいサイズなので、後世の人々にそうよばれるようになりました。『アラード』などと比べて一回り大きいこのモデルを使って作られたニコロのヴァイオリンは、彼の楽器のなかでも特に人気があります。

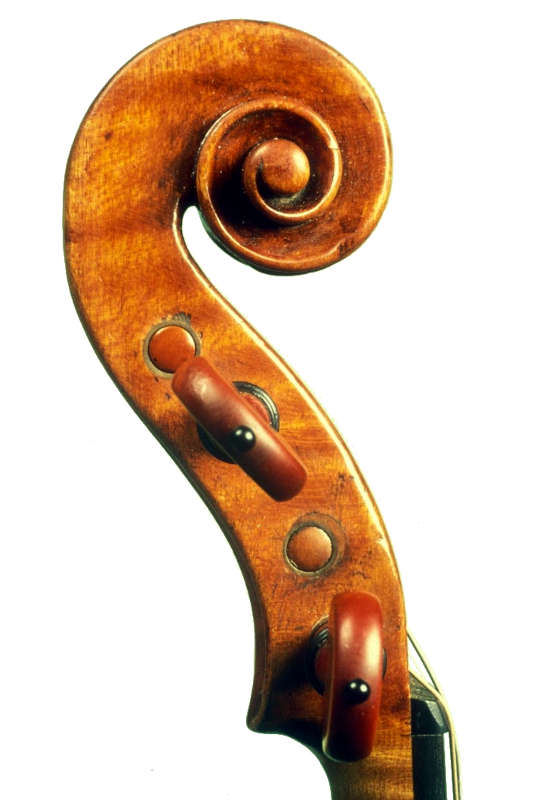

このヴァイオリン、便宜上、ニコロの作品ということになってはいますが、ジロラモの影響が明白に現れています。より短く簡略化されたコーナー、堀が浅めのアーチ、華奢な羽を持ち直立気味に配置されたf孔などが特徴です。優雅さを前面に押し出していた初期のニコロの作品と比べて逞しさを増した作りとなっており、それに見合うかのように音色もより力強いものになっています。『アラード』と見比べてもらえば、その違いは明らかです。

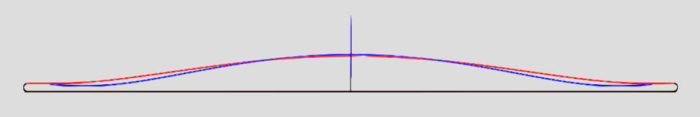

ニコロの初期と、ジロラモの影響下にある後期のヴァイオリンのアーチとの違いについて、上の図に示しておきました。裏板のアッパーバウツとよばれる上部の断面を再現したものです。後期のアーチは窪みになっている堀の部分が、初期のものと比べて、より浅く、そして狭くなっているのが分かると思います。

アマティ工房の多彩な業務

17世紀のヴァイオリン工房というと、ほんの数人の職人が朝から晩まで工房にこもり、ただひたすら楽器を完成させていくというイメージがありますが、現実はかなり異なっていました。

工房では、楽器の製作が行われるだけではなく、楽器用の様々なアクセサリーも製造されていましたし、修理なども行われていました。また、楽器の査定や売買に関する仲介役も務めたことでしょう。現在でいうディーラーですね。アマティ工房のように王室や貴族からの注文を受けるためには、単なる職人としての技術だけではなく、交渉人としての技術も問われたはずです。

司祭であり、また音楽家でもあったドン・アレッサンドロ・ロディが他界した1661年、ニコロはロディ家に残された楽器を査定するために招かれています。このロディは、アマティ家のお得意さんでもあり、彼が所有していたコレクションのなかにはニコロによって作られたチェロとヴァイオリンも含まれていました。

この時に残された記録によると、ニコロ自身によって作られたチェロは22ドゥカトーニ、ヴァイオリンは15ドゥカトーニという値がつけられています。同じころ、フランチェスコ・ルジェリ(Francesco Ruggieri)によって作られたヴァイオリンは、4ドゥカトーニで売られていました。アマティの楽器がどのような評価を受けていたかがよく分かりますね。

アマティとルジェリにまつわる有名なこぼれ話に次のようなものがあります。1685年、音楽家トマッソ・アントニオ・ヴィタリが大金をはたいて買ったアマティのヴァイオリンが実はルジェリによるものだったことが発覚。救済を求めて公爵に訴えたというエピソードです。

アマティのラベルの下にルジェリのラベルが隠されていたそうですよ。大金をはたいて買ったヴァイオリンが実は4分の1の価値しかない偽物だった。これでは怒るのも無理ありません。

ヴァイオリン作りで成功していたにもかかわらず、ニコロは楽器作り以外のビジネスにも手を出していました。クレモナ市内の物件を購入して賃貸したり、はたまた郊外に農場に投資をしたり。

もっとも、これらのビジネスはいつも上手くいっていたわけではありません。1641年に576ドゥカトーニで購入した農場は、ローンを支払う間もなく、6年後に発生した紛争によって台無しにされてしまいます。

この不幸な出来事の後、ニコロは未払い分の借金の額を減らすように農場の売り手と交渉し、成功しますが、後にこの約束をめぐるトラブルに巻き込まれてしまいます。和解が成立したのは、なんと30年以上後の1681年。なんとまぁ、長期にわたって揉めていたものです。

1650年〜1670年はまさしくアマティ工房の絶頂期でした。この間に作られた楽器は数多く、アマティは商業的にも大成功を収めていました。そして、1670年代に入り、ニコロは第一線を退き、ジロラモに家業を引き継ぐ準備をしていきます。四世代目による、栄光に輝くアマティ家の新時代の幕開けです。立派な一人前の職人に成長したジロラモによって、アマティ工房はこれからもさらなる飛躍を遂げていくことでしょう。

アマティの衰退とストラディヴァリの台頭

しかし……、ここで妙なことが起こります。

ジロラモに工房が任されるようになった1670年以降、アマティ工房で作られる楽器の数は徐々に減少していくのです。何が起こっていたのでしょうか?

忌まわしいペストの大流行によって一時は瀕死状態にあったヴァイオリン作り。しかし、40年の時を経て、ニコロの才能と努力のお陰でその伝統は再び花を咲かせていました。

クレモナでは、愛弟子であったアンドレア・グァルネリ(Andrea Guarneri)が2人の息子と共に、アマティ工房の近所でまずまずの成功を収めており、また、フランチェスコ・ルジェリも4人の息子と共に精力的に活動していました。グァルネリとルジェリ一族は、富裕層を客層としていたアマティと異なり、おそらく手に入りやすい道具として楽器を売っていたと思われます。

そして、この時のクレモナには、もう1人、天才的な製作者がめきめきと頭角を現してきていました。もう皆さんには、誰のことだかお分かりですよね。そう、アントニオ・ストラディヴァリ(Antonio Stradivari)です。

1666年には既に独立していたストラディヴァリは、早くからアマティが独占していた客層を狙っていました。明らかに裕福な顧客のためにこの時期に作られた、装飾の施されたヴァイオリン(1677年『サンライズ』、1679年『ヘリアー』)が現在も残っています。

グァルネリとルジェリの存在、そしてなにより、ストラディヴァリの才能がアマティの楽器の需要を減らしていたのです。

もちろん、ヴァイオリン作りが盛んになっていたのはクレモナだけではなく、隣街のブレシアでもクレモナから移住してきたロジェリ一家が成功を収めていましたし、イタリア各地、そしてヨーロッパの主要都市でも活発に行われるようになっていました。

これによって、一昔前まではヨーロッパ各国からアマティ家に殺到していた注文も激減することになります。もちろんアマティの名声は高いままでしたが、大部分の人々にとって、わざわざ高いお金を払って遠く離れた外国のクレモナから楽器を取り寄せる必要は、なくなってしまっていたのです。もはや、アマティ一族が市場を独占できる状態ではありませんでした。

上手くいかなくなったのは、残念ながら楽器作りだけではなく、過去に購入した賃貸物件から得られる収入も減っていきました。ニコロは借金を繰り返すようになり、お金を工面するために資産を徐々に売りさばくようになりました。

お金を借りる際にいつも付き添っていたのは、ジロラモです。高齢のニコロに借金をするように差し向けたのは、もしかすると彼かもしれません。

ニコロ・アマティの最期と遺産: 終わりの始まり

このような状況を晩年のニコロはどんな心境で見つめていたのでしょうか。ヴァイオリン作りの名門として不動の地位を築いたアマティ一族が、激変した情勢のなかで生き残っていけるのか、不安ではなかったのでしょうか。それとも信頼する自分の息子が立て直すことを最後まで信じていたのでしょうか。

1684年4月12日、ニコロ・アマティは長い人生に別れを告げ、息を引き取ります。87歳でした。聖イラリオ教会に位置する彼のお墓は現在も拝むことができます。

ニコロの死後、イタリアにおけるヴァイオリン作りは全盛期を迎えます。

しかし皮肉にも、それはアマティ一族にとって、終わりの始まりを意味していたのです。